大切な家族が亡くなった時は気持ちの余裕がまったくない状態です。このような状況で、葬儀の準備をゼロから始めるのはかなり大変ですし、することが多くて途方に暮れてしまいます。葬儀社に任せれば葬儀を行うことはできますが、焦って具体的な内容をチェックせずに決めてしまうと、料金が高額になってしまったり、満足できる葬儀ができず、結果的に後悔に繋がってしまうことも。より良い形で大切な家族を送り出すためには、葬儀社選びや葬儀の準備は時間的に余裕があるうちからしておくのがおすすめです。

今回は、いつから葬儀社選びや葬儀の準備を行った方が良いのか、また具体的に何をすれば良いのかを詳しくご紹介します。

葬儀社選びはいつから行う?

まず、葬儀社選びはいつから行うべきなのでしょうか?

多くの場合亡くなる1年以上前、もしくは半年~1年の間に決めているケースが多いです。亡くなる直前や亡くなった後に葬儀社を決める場合、精神的、時間的な余裕がないことがほとんどです。仮に病院で亡くなった場合、すぐに霊安室からご遺体を搬送しなければなりません。このような場合時間がないので、料金やプランを検討せずに葬儀社を決めてしまうことも。そうなると葬儀後に「こんなに高かったの?」と感じることも少なくありません。後々後悔しないためにも、葬儀社選びは時間的に余裕を持って行った方が良いでしょう。

まずはネットや雑誌などで情報を調べてみて、「良さそうだな」と感じる葬儀社があれば電話やメールで連絡をし、「事前相談をしたい」と伝えましょう。事前相談では葬儀会館を実際に見学させてもらったり、葬儀内容について聞くことができます。葬儀会館の立地や収容可能な人数などをチェックして、希望する葬儀ができるかどうか検証してみてください。

葬儀の見積もりも無料で依頼できるので、合わせてしておくのがおすすめ。

ちなみに、見積もりを依頼したといっても、その葬儀社に依頼しなければならないということはありません。見積もり後でも断ることはできるので、気になる葬儀社があればぜひ見積もりを依頼してみてくださいね。

葬儀の準備はいつから始める?

次に葬儀そのものの準備ですが、こちらも半年~1年以内くらいを目途にしておくと良いでしょう。葬儀そのものの準備は亡くなった後に行いますが、家族の希望を事前に聞いておくことで、より意志を尊重した形で葬儀を進めることができます。

特に重要なポイントは次の通りです。

・葬儀やお墓の希望を聞く

亡くなった場合、葬儀やお墓をどうするかご本人の希望を聞いておきましょう。

まず重要なのは葬儀内容です。

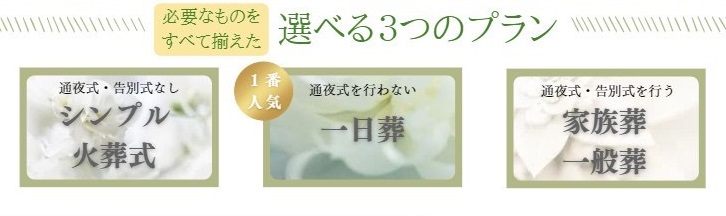

葬儀はしないのか、一般葬、直葬など、ご本人の希望を聞き、それに沿った形で葬儀社やプランを選びましょう。葬儀社は多くのプランがありますが、希望が固まれば葬儀社も最適な形で対応しやすくなります。また、お墓も新しく建てるのか、先祖代々のお墓に入るのかといった選択肢があります。埋葬費用をはじめ、遺骨は手元供養か、それとも散骨かなど、こちらもご本人の希望を聞いておきましょう。

また、お墓を決める時は、誰がお墓を継承するかも家族で話し合うのがおすすめです。継承した場合、お墓の管理や法要の費用などが発生し、親族誰か1人にお願いすると後々トラブルに繋がることもあります。継承する人がいない場合は、寺が永代供養する「永代供養墓」という選択肢もあるので、こちらも踏まえつつ、話し合ってみてください。

・訃報を伝える人をリストアップしておく

家族が亡くなった場合、親族には訃報が伝わりますが、家族でも故人の親しい友人のことは意外と知らない場合も多いです。顔は知っていても名前や連絡先を知らない、という場合もあるため、いざという時に備えてあらかじめリストアップしておくと良いでしょう。中には高齢の方や病気を抱えていて、葬儀に参加することが難しい方もいるので、「訃報のみ伝える人」と「葬儀の日時を伝える人」と分けてリストアップしておくと、よりスムーズに連絡できますよ。

・遺影を選ぶ

元々撮っていた写真から遺影を選ぶのも良いですが、複数の写真の中から選ぶのは時間がかかり、なかなか決まらないことも。あらかじめ遺影写真を準備しておけば遺族の負担を減らすことができます。また、遺影は故人の人柄を表すものでもあるので、最近撮影されたものを使用するのが良いでしょう。生前遺影は服装やメイクも自分で選べるので、ご自身が納得できる写真を葬儀で使ってもらうことができます。葬儀社の中にはプロのカメラマンを呼び、撮影イベントを行っているところもあります。興味がある方は足を運んでみてはいかがでしょうか?

最後に

葬儀内容や葬儀社選びを早い段階で行う最大のメリットは、故人の遺志を最大限尊重した形で葬儀を行うことができるということです。事前に決められる事柄は早めに決めたり、家族間で話し合うことで、トラブルもなく良い形で送り出すことができます。葬儀の規模や内容の希望をご本人から聞き、希望が叶えられそうな葬儀社を選んでいきましょう。

葬儀のご相談は、たまゆら葬社 ☎ 0120-077-009 までお問合せください。

たまゆら葬社では、さまざまな葬儀の形をご用意しており、

低価格でも、大切に故人様をお送りいたします。

一日葬・家族葬・一般葬をお考えなら、たまゆら葬社にご相談ください。

お問い合わせは→たまゆら葬社( 群馬県 館林市 青柳町1587-1 )

お電話の方は→たまゆら葬社 0120-077-009

インスタグラム→たまゆら葬社インスタグラム