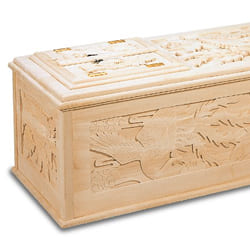

彫刻棺と聞くと、板に直接彫ることを想像すると思いますが、棺に使う用とは別に用意された板へ彫刻します。(彫刻棺とは、木で作られた棺の側面、蓋、周りに装飾がされた棺のことです。)

通常使われる棺とは違い、とても高値がつけられています。

中には高いもので、数十万円するものもあります。

二面彫刻棺 (棺の両側面に彫刻がある)

三面彫刻棺 (両側面、蓋に彫刻がある)

五面彫刻棺 (底以外全てに彫刻がある)

彫刻棺は、この3つに分けられます。

基本的に、彫刻面が多ければ多いほど、値段が高くなります。

昔は、今よりも棺は最後に入るものだからという理由で、家族と話し合いなどをし、高価な彫刻棺を使うことが多くありましたが、今は、お葬式自体を安く済ませたいと考える思考が強くなり、彫刻棺同様に、高級な棺を使うことは少なくなりました。お葬式もその人らしくし、その人に適した棺を使ってあげることが出来れば良いと思います。心を込めて、最後のお別れが出来るようにしましょう。

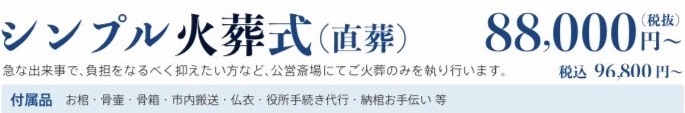

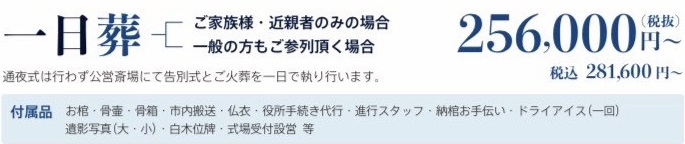

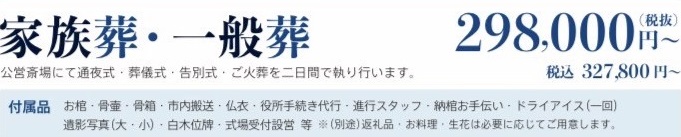

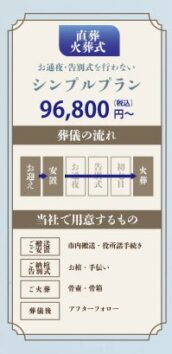

【お問い合わせはこちら】

📍たまゆら葬社

(群馬県館林市青柳町1587-1)

📞フリーダイヤル:0120-077-009