故人を囲み、直接遺体に手を触れ、生あるもののやがて訪れる死を感じて、故人に言葉を語り掛けることのできる貴重な最後の時間『湯灌の儀』と『納棺の儀』

「湯灌」とは納棺の前に故人の体を湯で洗うことです。

昔は盥に湯を張ってその中に故人の身体をつけて近親者や村の者で清めたとのことです。最近では、病院などの医療機関で亡くなるケースがほとんどで、看護師が搬送前に清拭をするため、形式として拭き湯灌(脱脂綿などで顔や手や足などを拭く)をすることが多いようです。ですが、湯灌師による湯灌も可能です。湯灌用特殊車両を用いて、浴槽で故人の身体を洗い清めます。シャワーを使ってシャンプーや髭剃りなどをしてもらい、大変丁寧に故人を身ぎれいにしてもらえます。

「納棺」とは、故人を棺に納めることです。

まずは故人の旅支度をします。旅とは言うまでもなく、四十九日の旅路で閻魔大王の許までの冥途です。経帷子(白衣)を身に着けます。手甲、脚絆、足袋、天冠、頭陀袋(中に三途の川の渡し賃の六文銭を入れます)、手には念珠を握らせ、杖、草履を履かせて棺に納めます。棺に納める故人の寝顔はさぞ安らかなことだと思われます。故人の愛用の品や持たせてあげたいものなど、副葬品があれば一緒に入れてあげましょう。ただし、火葬の妨げになる恐れがあるので、原則可燃のものに限ります。

湯灌や納棺は、故人の身体にゆっくりと触れる最後の機会です。心を込めて儀式に臨み、故人の菩提を弔いたいものです。

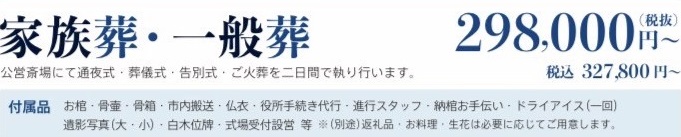

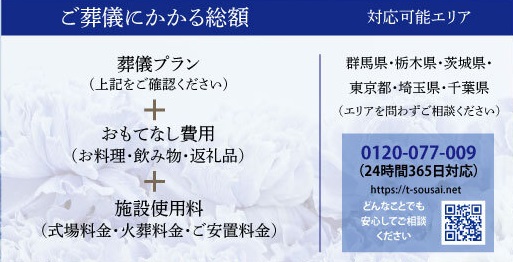

たまゆら葬社では、事前相談やお葬儀に関する質問なども承りますので、気になる事がありましたらご連絡頂ければと思います。また、公営斎場での葬儀式を推奨しておりますので、なんなりとお問合せください。ご葬儀の相談は、たまゆら葬社 0120-077-009 までご連絡ください。